研究成果 東京大学・冨田太一郎 平成24年10月16日

生きた線虫の感覚神経における細胞内情報伝達システムの可視化解析

冨田太一郎、小田茂和、武川睦寛、飯野雄一、*斎藤春雄(東京大学・医科学研究所、東京大学・大学院理学系研究科生物化学専攻)*:corresponding author

Science Signaling 5, ra76 (2012)

動物は環境変化を察知して、これにうまく適応する事により生存を維持します。外界の環境の情報は動物の体を構成する細胞の内部にまで伝えられて、そこで機能分子を活性化させることによって、環境変化に適応するための行動制御や生体機能調節が行われます。細胞内の情報伝達(シグナル伝達とよばれます)が正常に働かないと、例えば運動障害や感覚麻痺などの状態になるとわかっていますが、実際に生きた動物体内で生じているシグナル伝達を解析することは非常に難しく、その実態はほとんどわかっていませんでした。

そこで、私たちは代表的な化学反応の一つ「MAPKリン酸化」を可視化する新しい解析技術を開発し、たった一個の細胞からでもその中で生じている反応を顕微鏡下で観察できるようにしました。この技術を生きている線虫(体が透明で観察しやすい)に適用し、環境変化の刺激を与えると、「リン酸化」の化学反応が蛍光色の変化として観察できるようになりました。一般に細胞内シグナル伝達には1万を超える数の分子が非常に複雑な回路をつくっているといわれていますが、複雑な電気回路を解析するときに使われるシステムエンジニアリングの方法と同じ方法を使って、シグナル伝達回路の特性を調べたところ、「リン酸化」の化学反応が生じるためには、環境変化からの刺激が多すぎても少なすぎてもだめで、適切な頻度で繰り返し刺激が来た場合にだけ反応が進むということを見いだしました。コンピュータシミュレーションの結果、「細胞内カルシウム」が情報のフィルターとして機能していて、刺激が多すぎる時や少なすぎる時には「リン酸化」の反応を生じさせないようにしていることを突き止め、これを実験的にも確認することができました。

動物の細胞に備わるシグナル伝達は、その異常が直接的に疾患の原因となり得ます。生物学的にも医学的にも重要な「生きた動物のシグナル伝達」の理解を進める上で、本研究ではシステム工学の手法や蛍光色変化などの物理化学現象を利用しており、学際的に幅広い手法を従来の生物学に組み合わせる事の有効性も示しています。

クリックで大きい画像へ

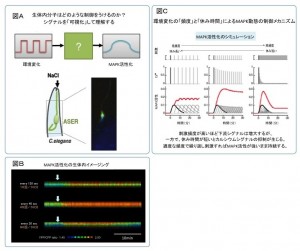

図A イメージング実験の模式図。線虫の感覚神経にMAPKリン酸化活性のセンサー(蛍光分子)を発現させて、生きたまま「リン酸化」シグナルを検出する。

図B 環境刺激(ここでは塩濃度変化)を与えると、刺激の頻度によってシグナルの強さが変化した。

刺激頻度が高すぎても低すぎても活性化せず、最適な頻度の場合にリン酸化シグナルは最大となった。図中赤色がシグナルの強い部位を示す。

図C コンピューターシミュレーションの結果。細胞内カルシウム濃度の実測値に基づいてMAPKリン酸化の応答を予測した。刺激頻度が低い場合にはシグナルの蓄積が少ない。また一方で頻度が高すぎるとカルシウムのピーク値が徐々に減少してしまうために、MAPKのシグナルも減少する。シミュレーションによりMAPKリン酸化イメージングで観察された結果を定量的に説明することができた。